Historischer Baustoff mit viel Potenzial

Lehm ist seit Jahrtausenden ein weitverbreiteter Baustoff, den man ohne aufwendige Technologie verarbeiten kann, er schafft ein gesundes, angenehmes Wohnklima.

Der Lehm kann dabei in vielfältiger Weise angewendet werden. Die zwei Hauptunterschiede sind gegeben durch den Lehmmassivbau und den Lehmfachwerkbau. Beim Lehmmassivbau ist die Lehmwand tragendes Bauteil; der Fachwerkbau besteht aus einem Holztragegerüst, das die statische Funktion erfüllt; der Lehm wird hier ausschließlich als Füllmaterial verwendet.

Im Lehmmassivbau werden vorwiegend Stampflehm oder luftgetrocknete Lehmziegeln verwendet. Im Fachwerkbau werden die Gefache mit Staken versehen und Weiden durchflochten um dann mit Lehmbewurf ausgefüllt zu werden. Aber auch die Lehmsteine finden dabei vielerorts Verwendung, z.B als zusätzliche Wärmedämmung einer Außenfachwerkwand. Weiter spielt der Lehmputz an Wänden und Decken eine wichtige Rolle. Die Bäden und Decken werden als Wärme- und Brandschutz unter anderem in Form der Wickel- oder Wellerdecken aus Lehm ausgeführt. Im Kamin- und Ofenbau findet der Lehm ebenfalls seine Verwendung. In der Neuzeit wird zur weiteren Verbesserung der Wärmeisolierung der Leichtlehm verwendet. Beim Bau mit Bruchsteinen haben unsere Vorfahren den Lehm als Mörtel benutzt. Die Tenne der Bauernhöfe war ein reiner Stampflehmboden.

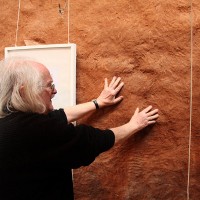

Diese unterschiedlichen Verarbeitungsformen sind auch in diesem Bau in Kronenburg wiederzufinden. “Die Ausfachung eines Holzfachwerks mit Strohlehm ist elastisch, belastbar und sehr homogen. Bei Nässeeinwirkung in den Anschlussfugen tritt durch Plastifizierung und Quellen des Lehms eine Art Selbstreparatur ein. Das lässt sich mit den heutigen Materialien nicht mehr nachvollziehen.”

Wunderwerkstoff Lehm

Lehm ist seit Jahrtausenden ein weitverbreiteter Baustoff, den man ohne aufwendige Technologie verarbeiten kann, er schafft ein gesundes, angenehmes Wohnklima.

Weltweit wird Lehm als natürliches und ökonomisch überlegenes Baumaterial wiederentdeckt. Aber auch in Kombination mit modernen Baumaterialien wie Beton, modularer Fertigbauweise und im öffentlichen Sektor wird Lehm weltweit wieder massiv eingesetzt.

In Deutschland gibt es dazu einige Vorreiterprojekte, namhafte Architekten und insbesondere den Sektor Innenausbau & Sanierung in dem Lehm als Premium-Produkt nicht wegzudenken ist. Dennoch ist Deutschland in Sachen Lehmbau weltweit das Schlußlicht, was keine geografischen oder klimatischen Gründe hat, denn der Lehmbau wurde seit Jahrhunderten erfolgreich in unseren Breitengraden eingesetzt. Vielmehr ist der Hintergrund ganz trivialer, bzw. kultureller Natur: Lehm wird in Deutschland als Bustoff des Mittelaters angesehn, welcher er zweifelsohne auch war. Insofern ist er als Relikt tradierter Lebensform gleich mit aufgegeben worden. Betrachtet man den Werkstoff hinsichtlich seiner bauphysikalischen, feuchtigkeitsregulierenden Vorteile und seines sehr guten Brandschutzverhaltens, wird sehr schnell klar, dass er gerade für unsere aktuelle Baukultur eigentlich der einzige Baustoff ist der moderne Probleme der Bauphysik lösen kann. International hat man das bereits erkannt und in zahlreichen Projekten umgesetzt.

Lehm im Baudenkmal

Der Lehm kann dabei in vielfältiger Weise angewendet werden. Die zwei Hauptunterschiede sind gegeben durch den Lehmmassivbau und den Lehmfachwerkbau.

Beim Lehmmassivbau ist die Lehmwand tragendes Bauteil; der Fachwerkbau besteht aus einem Holztragegerüst, das die statische Funktion erfÜllt; der Lehm wird hier ausschließlich als Füllmaterial verwendet.

Im Lehmmassivbau werden vorwiegend Stampflehm oder luftgetrocknete Lehmziegeln verwendet. Im Fachwerkbau werden die Gefache mit Staken versehen und Weiden durchflochten um dann mit Lehmbewurf ausgefüllt zu werden. Aber auch die Lehmsteine finden dabei vielerorts Verwendung, z.B als zusätzliche Wärmedämmung einer Außenfachwerkwand. Weiter spielt der Lehmputz an Wänden und Decken eine wichtige Rolle. Die Bäden und Decken werden als Wärme- und Brandschutz unter anderem in Form der Wickel- oder Wellerdecken aus Lehm ausgeführt. Im Kamin- und Ofenbau findet der Lehm ebenfalls seine Verwendung. In der Neuzeit wird zur weiteren Verbesserung der Wärmeisolierung der Leichtlehm verwendet. Beim Bau mit Bruchsteinen haben unsere Vorfahren den Lehm als Mörtel benutzt. Die Tenne der Bauernhöfe war ein reiner Stampflehmboden.

Diese unterschiedlichen Verarbeitungsformen sind auch in diesem Bau in Kronenburg wiederzufinden. “Die Ausfachung eines Holzfachwerks mit Strohlehm ist elastisch, belastbar und sehr homogen. Bei Nässeeinwirkung in den Anschlußfugen tritt durch Plastifizierung und Quellen des Lehms eine Art Selbstreparatur ein. Das lässt sich mit den heutigen Materialien nicht mehr nachvollziehen.

Besichtigung und Vorträge zum Lehmbau

Die Führung dauert ca. 1 Stunde und sollte eine Teilnehmerzahl von 10 Personen nicht überschreiten.

Die Anmeldung erfolgt direkt über den Kunststall, zu den offiziellen Öffnungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.

Führung vereinbarenDer Kunststall

Burgstraße 10

53949 Dahlem-Kronenburg

(Sie finden uns unmittelbar vor dem Parkplatz am Burgbering.)

Öffnungszeiten:

Freitag:

15.00 – 18.00

Samstag:

10.00 – 13.00 u. 15.00 – 18.00

Sonntag u. Feiertag:

11.30 – 13.00 u. 15.00 – 17.00